SPEZIELLE POSTEN (ohne geografische Zuordnung)

| Auf dieser Seite werden Ihnen Posten präsentiert zu

denen einzelne Personen einen besonderen Bezug haben, oder die

ausserhalb der verschiedenen Detailseiten eine besondere Beachtung

finden, da sie ausgesprochen seltene Besonderheiten aufweisen. Diese Seite befindet sich noch im Aufbau |

| URS NAEF Posten 14h "Gilhof" in der ehemaligen Gemeinde Bonau (Kanton Thurgau) |

| Der ausserordentlich begabte Barrierenzeichner Urs Naef,

der die Seiten über Barrierenposten sehr bereichert. Hatte seine

ersten Erlebnisse zu Barrieren und ihren Glocken schon im Kindesalter -

den 1960er Jahren - als diese noch recht zahlreich waren. So wurden

seine Sichtungen sowohl im Thurgau, als auch in und um Winterthur, zu

unvergessenen Erlebnissen. Seine Mutter

ist ihm bis heute eine Hilfe, wenn es um Bahnübergänge

im Bereich zwischen Müllheim-Wigoltingen und Märstetten geht.

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie ihm bei einigen Werken

eine grosse Hilfe ist. So unterstützte sie ihn auch mit Informationen zum Inneren des Postens 14h beim Gilhof, wofür sowohl der Gestalter dieser Seiten, als auch deren Besucher für immer dankbar sind. Bereits über 50 Zeichnungen stammen aus der Feder von Urs Naef und er konnte auch erfolgreich aus verschiedenen Gemeindearchiven und Privatsammlungen Bilder bekommen, die veröffentlicht werden konnten. Deshalb soll hier der Posten 14h, begleitet von seinen eigenen Worten auch im Grossformat gezeigt werden. |

|

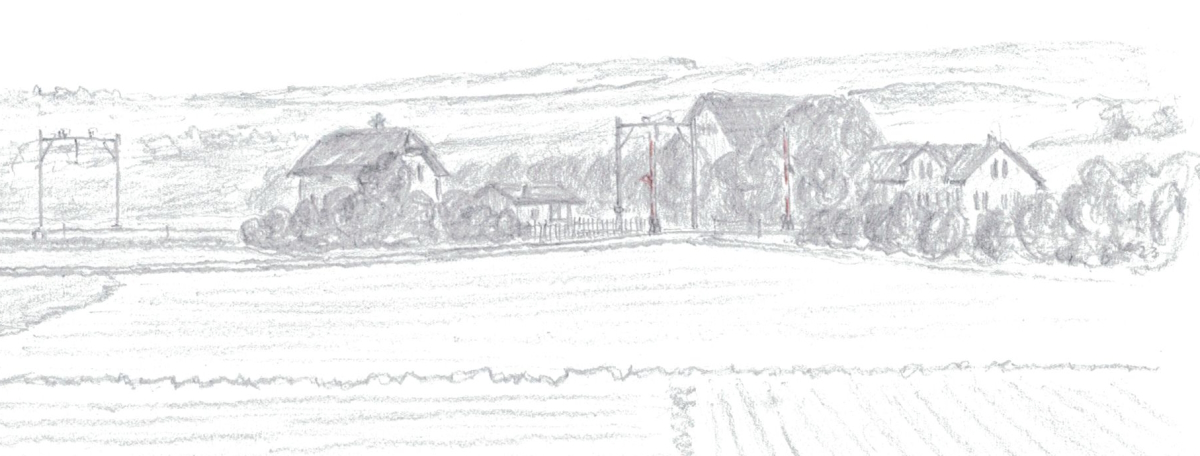

(Originaltext leicht angepasst) Die Ergänzung zu Posten 14h ist geworden! Ich durfte diese Stelle bis Sommer/Herbst 1967 geniessen, der Spaziergang dorthin gehört zu meinen ersten und deutlichsten Kindheitserinnerungen zum Barrieren-Thema. Im Bild von links kommend (oder auch mal vom rechten Bildrand her auf geteerten Strässchen) führte unser Weg über den Übergang, dann nach rechts, wo die drei Personen gerade abbiegen, weiter ging es der nördlichen Gleisseite entlang zum Bahnübergang Gilhof beim Posten. Mir war die fernbediente Anlage schon wegen der schrillen Glocke lieber als die stumm schliessende Barriere am Posten 14h. Ich hab das Klacken noch im Ohr, wie die Wipp-Scheiben im Bereich der Schlagbaumachse aufschlugen und mit der Glocke zusammen gehörig laut schallten, weil beim Bruchsal-System dieser Schall auch durch das Deckblech vorne wie bei einem Resonanzraum verstärkt wurde (sehr deutlich auch beim Schlagbaum auf der Bahnhofseite im Hasli, Müllheim-Wigoltingen). Speziell für diesen Ort waren ja die „Bahnlöcher“ links und rechts im Bild, vom Bahnbau her, vor allem denk ich bei der Erstellung der Doppelspur, da wurde Kies nur schon gebraucht, um die Strasse auf Bahnniveau anzuheben. (Heute präsentiert sich alles anders, Felder, Strassen; kaum Bäume). Das Bild zeigt was Typisches fürs Thurtal: sich gegen Mittag auflösender Nebel. Ich war schon nicht "amused", als ich im Frühjahr 1968 aus der Ferne die Baumaschinen sah und erfahren musste, dass gleich alle vier Barrieren zwischen den beiden Stationen Müllheim-Wigoltingen und Märstetten aufs Mal wegkamen; ob ich gar die eine oder andere Träne verdrückt habe? Etwas Übung hatte ich ja bereits, denn auf dieser mir lieben Bahnstrecke kamen schon ca. 1963 Frauenfeld-Scheidweg und wohl kurz danach Eschikofen und Märstetten-Boltshausen weg. Mit diesem tief eingeprägten und erinnerten Kindheitsbild ist hiermit etwas bildlich geworden, was, weil so uninteressant abgelegen, kaum je festgehalten wurde. Ein Feld-Übergang, wie sie zwischen Felben und Märstetten auf ein gutes Dutzend kamen – auf doppelspuriger Strecke!! |

|

| Bild oben: Der Posten 14h, wie es ihn noch bis in die 1960er Jahre gab. Siehe auch hier. Bild unten: Der fernbediente Übergang des Postens 14h. Dieses Bild passt in vielerlei Hinsicht zum Thurgau: Der für das Thurtal typische Herbstnebel beginnt aufzusteigen. Und warum Herbst: Umrahmt wird das Bild mit Zweigen eines Apfelbaumes. Die ersten Blätter beginnen gelb zu werden und die für "Mostindien" so typischen Äpfel sind reif und warten darauf zu Most verarbeitet zu werden. Auf der anderen Seite des Geleises angedeutet ein Traktor und drei Personen - ob da Urs im Vorschulalter mit Begleitung unterwegs ist? |

|

| DIE "FRANZÖSISCHEN".... |

| In

der französischsprachigen Schweiz findet man zahlreiche

Dienststellen die Kombinationen aus Haltestellen und Barrierenposten

waren. Das rührte daher, dass einzelne Bahngesellschaften entweder

mit teilweise französischem Kapital und/oder Architekten aus

Frankreich gebaut wurden. Diese Haltestellen besassen für Frankreich typische Gebäude und Einrichtungen. So war immer auch ein Wärterwohnhaus vorhanden, allerdings mit wenig Wohnraum. In der Regel befand sich eine Art "Wohnküche" im Erdgeschoss auf der vom Gleis abgewandten Seite. Der zweite Raum, auf der Gleisseite wurde als Dienstraum genutzt, mit einem kleinen Büro, Telefonanschluss der Bahn und ein kleines Fenster diente als Schalterfenster. Im ersten Stock befanden sich in der Regel zwei Zimmer, welche als Schlafzimmer für die Familie dienten. Normalerweise arbeitete der Familienvater im Gleisbau oder anderen Abteilungen der zuständigen Bahnmeisterei und die Frau betreute den Barrierenposten, verkaufte Fahrkarten und besorgte nebenher noch den Haushalt und erzog die Kinder. Bei doppelspurigen Strecken befand sich auf beiden Seiten ein "Abri", ein gemauerter Unterstand für die Passagiere. Natürlich existierte ein Glockensignal (Abläuteglocke) und in der Regel stand die Winde für die Barriere im Freien. Typisch waren auch die Drehkreuze oder kleinen Tore neben der Barrierenanlage, damit die Reisenden nach dem Senken der Schlagbäume doch noch auf den Bahnsteig gelangen oder diesen verlassen konnten, noch bevor die sich die Schranken hoben. Teilweise waren solche Haltestellen/Posten bei Nacht nicht besetzt (so ab 21.00 oder 22.00 bis 05.00 oder 06.00). In dieser Zeit waren die Schranken gesenkt, Fussgänger konnten aber durch die Drehkreuze/Türchen trotzdem das Gleis mit der entsprechenden Sorgfalt überqueren. |

|

| Das

Bild oben: Auf diesem Bild, wie immer von Urs Naef eindrücklich

gezeichnet, sieht man viele Elemente einer, wie oben beschriebenen

Haltestelle in der "Suisse Romandie". Ganz konkret zeigt dieses Bild die Haltestelle Mies (ausgesprochen Mii) an der Strecke zwischen Genf (Genève) und Nyon. Die Haltestelle befindet sich noch im Kanton Waadt (Vaud, VD), aber nur eta 600 Meter weiter nach rechts, beginnt der Kanton Genf. In seinen Hauptzügen zeigt diese Haltestelle alle oben beschriebenen Einrichtungen und sie könnte fast irgendwo auf dem Netz der früheren Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée PLM. Die Gebäude stimmen überein. Auch die Tatsache, dass nur eine Barrierenanlage mit Halbschranken vorhanden war und auch die Drehkreuze fehlen nicht. Und doch: einige Einzelheiten verraten den Standort in der Schweiz. Nicht nur die Oberleitung für den elektrischen Betrieb gehöt zum Schweizer System, auch die Warnblinkanlage entspricht bei weitem nicht jenen in Frankreich. Die Szene könnte am frühen Samstagnachmittag im vorgerückten Frühjahr sein. Der junge Mann im Vordergrund beeilt sich, denn in etwa 10 Sekunden senken sich die Barrieren - die Warnblinker sind schon an - und er will noch rüber zum Perron (Bahnsteig) auf der anderen Seite um den Zug nach Genf zu erreichen. Auf dem betreffenden Perron stehen bereits einige Leute, die auf den Zug warten. Schafft es der junge Mann noch? Oder muss er mal wieder eine Schmipftirade der Wärterin und einen grellen Pfiff der Lok des einfahrenden Zuges einstecken? Die hier schräg die Geleise kreuzende Strasse durchschneidet den Bahnsteig, der sich auf beiden Seiten der Strasse hinzieht. Unterhalb der Bahn heisst die Strasse heute Chemin Sous-Voie (unterhalb des Geleises) und die Baumreihe trennt die Strasse vom Ufer des Genfersees. Noch heute befindet sich hier eine Haltestelle Mies an der heute dreigleisigen, bald viergleisigen Strecke. Die Gegend in und um Mies ist heute auch stark überbaut und die hier sichtbaren Gebäude existieren nicht mehr. Die hervorragende Zeichnung zeigt die Situation, wie sie sich in den 1960er Jahren präsentierte. |

| .... UND DIE "WELSCHEN" (LES ROMANDS) |

|

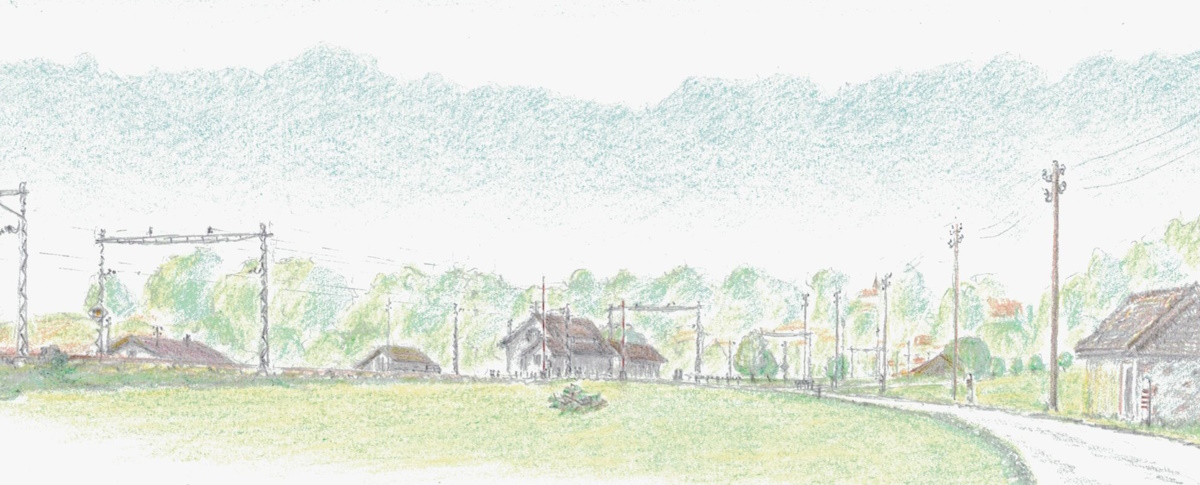

| Bild

oben: Nördlich von Lausanne, zwischen den Stationen

Puidoux-Chexbres und Palézieux befindet sich die Haltestelle

Moreillon, im Km 14,62 (ab Lausanne), in der Gemeinde Puidoux. Wer die Landkarte dieser Region studiert, sieht nicht sofort den Nutzen dieser Haltestelle. Zahlreiche kleine Weiler liegen verstreut in dieser auf rund 600 Metern Höhe liegenden Region. Doch das Städtchen von Puidoux befindet sich in der Tat näher von Moreillon, als von Puidoux-Chexbres, was zur Zeit des Baues dieser Haltestelle sicher auch eine Rolle spielte. Es war genau auch der Wunsch den Norden der Gemeinde Puidoux besser zu erschliessen, denn seit 1862 war die Strecke Lausanne - Bern durchgehend in Betrieb. Bereits 1892 beantragte die Gemeinde deshalb im Gebiet Moreillon eine Haltestelle zu bauen. Doch dies wurde abgelehnt, wie auch weitere Vorstösse. Erst 1929 erbauten die SBB/CFF die Haltestelle beim Bahnübergang Moreillon. Dies lässt vermuten, dass schon zuvor eine Bahnschranke vorhanden war. Immerhin bekam die Haltestelle ein stattliches Wärterwohnhaus, grösser als sonst üblich und es beherbergte vermutlich mehr als nur eine Familie. Selbst ein kleiner Güterschuppen und ein angebautes Postengebäude welches auch dem Fahrkartenverkauf diente, waren vorhanden. Vor Einführung des Taktfahrplanes hielten nur einzelne Züge, oft nur bei Bedarf, an und zwar in den Relationen Fribourg/Freiburg - Lausanne und Payerne - Lausanne. Mit Einführung des Taktfahrplanes kam die Haltestelle zu relativ vielen Zugshalten, was sich bis heute im Rahmen des Réseau Express Régional Vaudois (S-Bahn der Waadt) gehalten hat. Die beiden Bahnsteige verfügen heute je um einen einfachen Unterstand und einen Fahrkartenautomat. Das Bild gibt die letzten Betriebsmonate wieder, also etwa 1972, wie es Urs Naef sich vorstellt und hervorragend auf Papier brachte. Zu jenem Zeitpunkt gab es die in einiger Distanz befindliche, fernbediente Schranke (auf dem Bild wäre sie rechts im Hintergrund) nicht mehr. Dafür gab es noch das Signal (links am Mast der Oberleitung) welches von Reisenden bei Zügen die nur bei Bedarf hielten (mit X im Kursbuch) durch Knopfdruck einzuschalten war. Hier blinkt es, es warten also einige Reisende auf den Zug nach Lausanne. Die Barriere weist seit etwa 1950 nur noch 2 Schlagbäume auf und seither waren elektrische Winden im Einsatz. Die ursprüngliche Barrierenanlage besass drei Schlagbäume (Dreiviertelsschranke), womit man die 3 zulaufenden Wege (in Form eines Y) einzeln sicherte. Dies erklärt auch den wesentlich längeren Schlagbaum auf der Seite der Gebäude. Bei klarem Wetter hat man von hier Aussicht auf die Savoyer Alpen. Der Künstler zeigt subtil, dass es hier bald eine grosse Baustelle geben wird, der Baum in Bildmitte wurde dazu bereits gefällt, um der Baustelle zu weichen. Nach der Fertigstellung der Unterführung 1973 wurden die Schrankenanlage und Gebäude abgebrochen. Die Idylle war damit verschwunden. Der Name Moreillon kann sowohl von einer Familie abstammen, oder auch aus dem Wort Morceau , was auf ein Stück eines Felsens oder ähnlich zurückgeführt werden kann. |

| .. |

| IN MEMORIAM: MARTA |

|

| Auf diesem grossen Bild

von Werner Friedli mit Aufnahmedatum 24.04.1959 (aus dem Bildarchiv der

ETH Bibliothek, Zürich) sind alle vier Bahnübergänge,

die vom Posten 15e aus bedient wurden, zu sehen. Von links der Posten unmittelbar bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Steckborn. Hier befindet sich der Übergang Frauenfelderstrasse. Folgt man dem Gleis nach rechts verschwindet es hinter einem langgezogenen Gebäude, in welchem sich heute die Polizei befindet. Die Barriere an der Dorfstrasse ist teilweise zu sehen. Weiter nach rechts senkt sich der schmale Gartenweg zum Gleis hinunter und man kann die kleine 2-Meter-Barriere gut erkennen. Von hier aus ist es ein etwas längerer Weg bis zum 4. Übergang. Ganz am rechten Bildrand kann die Barriere der Schützenhausstrasse (auch Freieck genannt) ausgemacht werden. Noch heute existieren alle 4 Übergänge, wenn auch automatisiert. .... und hier geht die Geschichte über zu Marta!:

Ich trat meine Stelle, als Barrierenwärter im Spätdienst, im Januar 1982 im Posten 15d Glarisegg an. Es war eine sehr hektische Zeit, denn ich bekam zwar den Job noch am 27.12.1981 zugesagt. Dienstantritt war am 02.01.1982 um 13.30! Noch am 26.12. war ich mit meiner Grossmutter am Untersee unterwegs, um eine Wohnung zu finden. Alles ging ganz schnell: am Tag des o.k. des Bahnmeisters für den Dienstantritt bekam ich auch die Wohnung im Bahnhof Mammern. Da seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt, mussten noch Wasser und Strom angehängt werden. Herr Riedi, der "Chef" und die gute Seele des Bahnhofes Mammern, sorgte dafür, dass so kurz vor Neujahr noch ein Installateur dies alles realisierte. Mehrere gute Freunde - teilweise mit Auto - halfen beim Umzug. In Winterthur alles einpacken, die dortige Wohnung sauber machen, bei Schnee und Glatteis nach Mammern fahren und alles nach oben schaffen. Dies war am 31.12.1981. Zum Glück konnte ich Brennholz aus dem Keller meiner Grossmutter mitnehmen, sonst hätte man die Dienstwohnung gar nicht aufwärmen können. Gleichzeitig musste der Kachelofen auch als Kochherd dienen, denn ein solcher fehlte noch für mehrere Wochen. Nun begann ich mit dem Dienst. Eigentlich hätte man eine Woche Instruktion auf dem Posten, doch da mir Barrierendienst nicht fremd war, kam der Bahnmeister am 3. Tag, um kurz zu schauen, wie ich den Dienst erledige. Da er vollauf zufrieden war, konnte meine Kollegin (I.P.) schon mitten im Nachmittag nach Hause gehen. Im Laufe des Abends erhielt ich einen "privaten" Anruf übers Streckentelefon. Offiziell war so etwas verboten, ich betone "offiziell" :-). Am anderen Ende war Marta vom Posten 15c in Mammern. Zuerst stellte sie sich kurz vor und schon kam ihre erste Aussage: "Sie wolle doch mal wissen, wer denn jetzt den Bahnhof Mammern bewohne, aber keine Gardinen habe!" Ja, Marta war in Steckborn und in Mammern sehr bekannt. Und so stellten die Mammerer solche Fragen bei ihr....! Wir hatten so eine knappe halbe Stunde Zeit, um miteinander zu reden und das "Eis war gebrochen". Marta lud mich ein mal ausserhalb der Dienstzeit bei ihr vorbeizusehen, was dann auch wenige Tage später geschah. Ich erfuhr von ihr, dass sie zuvor im Posten 15e als Wärterin arbeitete und als die Bedienung der dortigen vier Barrieren ans Stellwerk Steckborn überging wurde sie in den Posten 15c nach Mammern versetzt und sie bekam auch eine Dienstwohnung der Bahn - allerdings nicht im Bahnhof. Leider war Marta schon zu jener Zeit gesundheitlich angeschlagen. Sie brauchte recht lange, um dem Gleis entlang vom Posten nach Hause zu gehen. Da ich, als die Strasse nicht mehr gefroren war, mit dem 30 km/h Mofa unterwegs war, ging ich ihr dann regelmässig entgegen, um sie nach Hause zu begleiten. Sie war sogar froh, denn grad über die Brücke über den Eggmülibach, fühlte sie sich mit Begleitung etwas sicherer. So geschah es, dass wir manchmal noch lange nach Mitternacht bei Marta am Kaffee sassen und aus unseren Leben erzählten. Es waren viele vergnügliche Stunden! Ja, manchmal lernte man auch Sprüche aus ihrem Mund, die bis heute nach hallen: So soll man nie über einen Mann sprechen und nur seinen Nachnamen nennen, es heisst dann immer "Herr.....", denn es heisst ja auch "Herdöpfel"! Und diese wahre Begebenheit am Posten in Mammern bleibt unvergessen. Lassen wir Marta erzählen:

Die Monate vergingen, doch

leider verbesserte sich Marta's Zustand überhaupt nicht - im

Gegenteil. Bald einmal konnte sie nicht mehr arbeiten gehen. So war es

für mich eine"Es war an einem Sonntag, schönes Auflugswetter. Ein junges Paar kam mit dem "Döschwo" (2 CV) in voller Geschwindigkeit die Hauptstrasse runtergefahren. Etwas zu schnell, denn auf dem Bahnübergang überschlug sich das leichte Auto und landete auf dem Dach! Die beiden Insassen verliessen das Auto unversehrt, der Picknick-Korb blieb jedoch nicht so intakt und Brötchen und mehr landeten über die ganze Strasse zerstreut. Nachdem Marta via Bahnhof Mammern die Polizei verständigt hatte, konnte sie es nicht lassen und dem Treiben auf der Strasse mit viel Gelächter zuzuschauen. Als die Polizei kam, war die Reaktion der Verunfallten: 'Nehmen Sie diese Frau fest - denn sie lacht über das Geschehene'. Einer der Polizisten soll dann Marta gesagt haben: ist schon gut - da kann man echt nur drüber lachen....!" Selbstverständlichkeit vor und nach dem Dienst vorbei zu schauen und Marta da und dort im Haushalt etwas helfen. Anfang Woche kochte sie immer ihre Gemüsesuppe, die für die ganze Woche anhielt. Der grosse Kochtopf aus Aluminium, von Marta liebevoll "Sunnetopf" (Sonnentopf - warum auch immer) genannt, lebt noch heute, jetzt in meinem Haushalt! Obwohl Marta's Gesundheit immer mehr abnahm, so hatten wir trotzdem immer wieder viel zu lachen - und ihr Lachen war ansteckend! Leider kam Martas Zeit schon Ende Sommer! Die Beerdigung fand bei schönem Wetter und mit sehr viel Beteiligung von Menschen in Mammern und Steckborn statt. Doch sie hinterliess uns allen Freude am Leben und Freundschaft. Danke Marta! |

| SCHWEIZER BARRIERENPOSTEN | FAHRPLANCENTER |